「革は水に弱いから洗ってはいけない」と聞いたことはありませんか?

確かに、むやみに水洗いするとシミや変形の原因になります。

でも――正しい手順で「洗ってから保湿」すれば革は驚くほど長持ちするんです。

革は“生きている素材”ともいわれ、人の肌と同じように「汚れ」「乾燥」「油分不足」で荒れていきます。

だからこそ、定期的な「洗浄」と「保湿ケア」が必要なのです。

- 革を「洗う」ときに絶対にやってはいけないこと

- 素材別(牛革・スエード・合皮など)の正しいお手入れ方法

- プロも使うおすすめのクリームと使い方

革のお手入れは「難しそう」と感じるかもしれませんが、正しい知識さえあれば誰でもできます。

今日から、大切な革アイテムを“長く美しく育てる”ケアを始めましょう。

革のお手入れは「洗浄+保湿+保護」が基本

革は“自然素材”であり、私たちの肌と同じように 「汚れる・乾燥する・傷つく」 という性質があります。

そのため、革のお手入れも スキンケアと同じ3ステップ で考えると理解しやすいです

たとえば人の肌も、「洗う・潤す・守る(UVカット・保湿)」が基本ですよね。

革も同様です。

革のお手入れは「洗浄(汚れを取る) → 保湿(柔らかさを保つ) → 保護(汚れ・水・摩擦から守る)」という順番が鉄則。

ここで誤解しやすいのは「革=水NG」と思われがちですが、適切な量・方法で“洗う”工程を入れてあげることが、むしろ革を長持ちさせるカギになります。

この3ステップができている革は、「色ツヤが増す」「長く美しく使える」「劣化しにくい」というメリットがあり、10年単位で寿命が変わります。

革製品は水で洗っていいの?【結論:基本はNG。ただし“条件付きでOK”】

革製品は基本的に水洗いに弱い素材です。

革は「動物の皮」をなめして作られた天然素材で、内部にはコラーゲン繊維というたんぱく質がたくさん含まれています。

この繊維は水に濡れると膨張し、乾くと縮む性質があるため、以下のようなトラブルを引き起こします。

つまり、革にとって「水洗い」は構造を壊してしまうリスクが高いんです。

しかし、「まったく水を使えない」というわけではなく、正しい範囲でコントロールすれば安全にケアできます。

革の表面に付いた軽い汚れやホコリは、軽く湿らせた布で優しく拭くのが効果的なこともあります。

大事なのは、 “しっとり湿らせた布でやさしく拭く” という正しい方法を守ることです。

革の種類によって「水OK/NG」が違う

革製品の「洗う」という行為は、その革の種類と製造工程によって、可能か不可能か、そして安全性が大きく左右されます。

ここを知っておかないと、せっかくケアしたつもりがダメージになってしまいます。

まずは「洗える革」と「洗えない革」を見分けましょう。

ご自身の革製品の種類がわからない場合は、購入した店舗に確認するか、プロの革専門クリーニング業者に相談するのが最善です。

迷った時は、革の目立たない裏面や内側で「水を少し垂らして変色しないか」「革が固まらないか」テストしましょう。

| 革の種類 | 洗浄(水の使用)の可否 | 主な手入れ方法 |

|---|---|---|

| オイルドレザー | 部分的な水洗いは可能 | オイル補給、ブラッシング |

| クロムなめし革 | 専用クリーナーでの拭き取り | 乳化性クリーム、ブラッシング |

| ヌメ革 / コードバン | 絶対NG | ブラッシング、乾拭き |

| スエード / ヌバック | 絶対NG | 専用ブラシ、防水スプレー |

洗浄(水洗い・多湿なケア)に適した革(リスク低)

これらの革は、製造工程でたっぷりとオイルやワックスが浸透させられているため、比較的、水や湿気に強く、汚れを洗い流すメンテナンスに耐性があります。

オイルドレザー

製造時に多量のオイル(動物油や植物油)を浸透させている革です。

厚手でしっとりとした質感があり、傷がついても揉み込むと目立たなくなる性質(プルアップ効果)があります。

繊維の間に大量のオイルがあるため、水分が繊維に直接触れて膨張・硬化するのを防ぐ「緩衝材」の役割を果たします。

オイルが抜けて乾燥している場合でも、水を使った洗浄後すぐにオイルを補給すれば、柔軟性を回復しやすいです。

クロムなめし革(ほとんどの一般的な製品)

塩基性硫酸クロムという化学薬品でなめされた革で、現在流通している革製品の約8割を占めます。

柔らかく、伸縮性に優れ、染色も鮮やかです。

クロムなめしは、タンニンなめしに比べて熱や水による変性が起こりにくいという特徴があります。

多少の雨や水濡れ、部分的な洗浄であれば、形が大きく崩れにくいです。

絶対に洗わないほうがいい革(リスク高)

これらの革は、水に濡れると繊維が収縮しやすく、シミや硬化などの不可逆的なダメージを負いやすい性質があります。

ヌメ革(タンニンなめし・素仕上げ)

植物の渋(タンニン)のみで時間をかけてなめされ、表面にコーティングや加工がほとんど施されていない、革本来の質感が魅力の革です。

表面が無防備なため、水分や油分を即座に吸収します。

水に濡れるとタンニンと水が反応し、革の繊維が激しく収縮・硬化し、濃い茶色や黒のシミ(水シミ)が残り、このシミは非常に落ちにくいです。

スエード、ヌバックなどの起毛革

表面を毛羽立たせてベルベットのような質感を出した革です。

繊維がむき出しのため、水や洗剤の成分を深く吸い込み、乾燥時に毛が硬く固まってしまい、元の柔らかな起毛感が失われます。

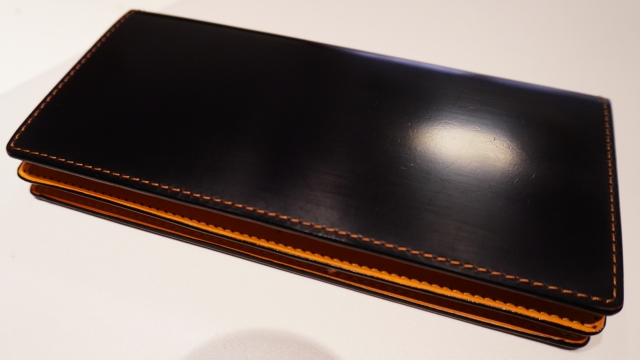

コードバン(馬の臀部の革)

非常に緻密で美しい光沢を持つ革の王様です。

非常にデリケートで、水分が触れると表面に水膨れのような小さな凹凸(ブク)ができやすく、光沢が失われます。

また、水によるシミも目立ちやすいです。

革製品の洗い方【初心者でも安全にできる手順】

革を洗うと聞くと「濡れたらダメなのに本当に大丈夫?」と思う方も多いですが、正しい手順を踏めば問題なく安全にケアできます。

ただし、“洗う=水でジャブジャブ”ではありません。

革のお手入れにおける「洗う」とは、→ 表面の汚れ(皮脂・手垢・ホコリ)を落として“きれいな地肌”に戻すことの意味で、あくまで “表面洗浄” がメインです。

- STEP1ブラッシングでホコリを落とす

馬毛ブラシを使って製品全体を優しくブラッシングします。

- STEP2専用クリーナーで汚れを落とす

布を指に巻き付け、クリーナーを少量(米粒1〜2粒大)取り円を描くように、力を入れずに優しく拭き取ります。

- STEP3軽く湿らせた布で拭き取る

ごく少量の水で布を湿らせて拭き取ることで、余分なクリーナーを取り除きます。

- STEP4自然乾燥(直射日光は避ける)

風通しの良い日陰で乾かす

STEP1:ブラッシングでホコリを落とす

表面のホコリ・砂を先に落としておくことで、後で行うクリーニングやクリーム塗布で「砂を擦り込んで傷にする」「ムラになる」を防ぎます。

言い換えれば「下ごしらえ」で、化粧でいうとメイク前のプレクレンジングのような位置付け。

使用するブラシの選び方は以下になります。

| ブラシの種類 | 特徴と用途 |

|---|---|

| 馬毛ブラシ(推奨) | 毛が細く、柔らかい。デリケートな革を傷つけず、 細かいシワや毛穴に入り込んだホコリを優しくかき出すのに最適です。 日常のケアはこれ一本で十分です。 |

| 豚毛ブラシ | 毛が太く、硬い。主にクリームを革に浸透させる「塗り込み」や、 ツヤを出す「磨き」に使われます。汚れ落としには刺激が強すぎることがあります。 |

初心者の日常的なホコリ落としには、柔らかい馬毛ブラシを一つ用意しましょう。

ブラッシングはブラシを鉛筆を持つように軽く持ち、革の表面に押し付けず、撫でるような力加減で行います。

どの方向にブラッシングしても構いませんが、ホコリを革から払い出すイメージで、一方向に動かすのが効率的です。

ブラッシングをやりすぎると表面の塗膜が薄くなったりツヤが落ちることがあるので注意。

最初はブラシを動かすたびに白っぽい粉(ホコリ)がふわっと出ますが、それが目に見えて減り、ほぼ出なくなったら終了の合図。

STEP2:専用クリーナーで汚れを落とす

ブラッシングで表面のホコリを落としたら、次はいよいよ革の毛穴の奥に詰まった汚れや、長年の手垢、古いクリームの残りカスを専用クリーナーで除去する工程です。

この作業は、革に栄養を与える「保革」の浸透率を格段に高めるために不可欠です。

家庭用洗剤・石けんを使用せず、革専用クリーナーを使うことが最重要です。

| クリーナーの種類 | 特徴と用途 | 初心者への推奨度 |

|---|---|---|

| 乳化性クリーナー | 水分と油分がバランスよく配合されたローションタイプ。 汚れを落としながら、同時に適度な保湿もできるため、革への負担が少ないです。 | ◎ 最も推奨 |

| 水性クリーナー | 汚れ落ちに特化し、油分が少ない。ヌメ革や色落ちしやすい革には注意が必要。 | △ 中級者向け |

| 固形ワックス(油性) | 汚れ落とし効果は低い。ツヤ出しや撥水がメイン。 | ✕ 不向き |

初めての方は、革への優しさを重視した乳化性のデリケートクリームまたはユニクリームを選びましょう。

クリーナー塗布の手順と注意点は以下になります。

| 手順 | 詳細な動作とポイント | 失敗しないための注意点 |

|---|---|---|

| ① 布の準備 | 柔らかい綿布(古いTシャツなど)を指に巻き付けます。 必ず清潔な布面を使ってください。 | ✕ 合成繊維の布やウェットティッシュは、革を傷つけたり、 アルコールで乾燥させたりするため使用厳禁です。 |

| ② クリーナーの量 | 布の先端に米粒 1〜2粒分ほどのクリーナーを取ります。 | ✕ 革に直接クリーナーを垂らすのは厳禁です。シミや色ムラの原因になります。 |

| ③ 円を描く | クリーナーを付けた布で、革の表面を小さな円を描くように優しく拭き取ります。 力を入れすぎず、汚れを「浮き上がらせる」イメージです。 | ✕ 縦横に直線的に強く擦ると、革の表面(銀面)に摩擦で傷や色ムラがつくことがあります。 |

| ④ 布面の交換 | 布の面が黒ずんだり、汚れが付着したら、すぐに清潔な新しい面に変えて作業を続けます。 | ✕ 汚れた布で拭き続けると、取り除いた汚れを革の表面に再度塗り広げることになります。 |

STEP3:軽く湿らせた布で拭き取る

この工程は、STEP 2で専用クリーナーを使って浮かせた古い汚れの成分と、余分なクリーナーの残りカスを、革の表面から完全に除去するために行います。

この一手間をかけることで、その後の保革クリームの浸透が均一になり、拭きムラを防ぐことができます。

初心者が最も間違えるポイントは 水分量。

水は革の大敵なので、布は下記の基準に合わせてください。

拭き取りが終わったら、革の表面がすぐに乾いていることを確認してください。

しっとり感が残っている場合は、水分が多すぎたサインです。

その場合は、別の清潔な乾いた布で表面を優しく押さえて、残りの水分を吸い取りましょう。

STEP4:自然乾燥(直射日光は避ける)

STEP 3までの洗浄作業で、革の表面には少量の水分が残っています。

このわずかな水分を安全に、そしてゆっくりと揮発させることが、革の風合いと柔軟性を維持するために最も重要な工程です。

革の主成分であるコラーゲン繊維は、水に濡れると膨張し、熱を加えると急激に収縮する特性(熱変性)を持っていますので、「急激な乾燥」は絶対NGです。

直射日光も同様で、太陽熱で繊維が急激に収縮し、ひび割れ、硬化、そして色あせ(顔料の分解)が同時に発生します。

直射日光が当たらず、風通しが良い場所で、自然乾燥を心がけてください。

- ドライヤーを使う

- 直射日光に数分でも当てる

- コタツの中に入れる

- エアコンの強風を当てる

- 濡れている状態で畳む・座る

洗った後は「クリーム」で保湿ケアが必須

洗浄で表面の汚れや余分な油分を取り除くと、革内部の油分も一時的に減ります。

革は「適度な油分=柔らかさ・しなやかさ・ツヤ」を保つために油分が必要で、これが不足すると 硬化・ひび割れ・色あせ に直結します。

だから洗浄後は、失われた油分を補給して繊維を保護する=保湿(コンディショニング) が必須です。

そこで登場するのが革用クリーム。

これは革に「栄養」と「潤い」を与えるスキンケアクリームのような存在です。

大原則:クリームを分ける「3つの基本タイプ」

革用クリームは、主に含まれる「油分」「水分」「ワックス」のバランスによって、大きく3つのタイプに分けられます。

この違いを理解することが、適切なケアの第一歩です。

デリケートクリーム(水性・高水分)

デリケートクリームは 水分+少量の油分 で構成されており、一般的な乳化クリームよりも水分が多く油分が少ない“ライトな保湿剤” と考えるとわかりやすいです。

塗っても革の色が濃くなりにくく、革の負担が最も少ないため、初心者の方や、どの革に使うか迷った時の最初の選択肢として最適です。

乳化性クリーム(バランス型)

乳化性クリームは、革のお手入れにおいて もっとも汎用性が高く、プロ職人も日常的に使う“基本のクリーム” です。

デリケートクリームは水分がメインでしたが、乳化性クリームは 油分もバランスよく補えるため、革がしなやかになる 効果が大きいです。

乳化性クリームは保湿・油分補給・ツヤ出しを1つでこなす万能ケアクリームなので、ほとんどの革財布・バッグに最適で、初心者でも安心して使えます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 主成分 | 水分、油分(動物油・植物油)、ロウ(ワックス) |

| 効果 | 栄養補給、適度なツヤ出し、軽度の防水をバランス良く実現。 日常的な万能ケアに最適です。 |

| 質感 | クリーミーで滑らか。革に深く浸透し、自然なツヤが出ます。 |

| 推奨用途 | 一般的なバッグ、財布、靴、ジャケットなど、 クロムなめしされたほとんどの革製品。 |

油性クリーム(ワックス・高油分)

油性クリームは、蜜ろう(ビーズワックス)、カルナバワックス、植物性オイル、動物性オイルなど 油分とワックスを主成分 にしたクリームです。

水分がほとんど含まれないため、革へ 強いツヤ と 高い保護力 を与えるのが最大の特徴です。

塗りすぎるとカビや変色(油シミ)のリスクがあるため、デリケートな革や薄い色の革には使わないでください。

使用頻度も数ヶ月に一度で十分です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 主成分 | 大量の油分(ミンクオイル、動物性油脂)、ワックス(ロウ) |

| 効果 | 極めて高い保革力、防水性、ツヤ出し。 失われた油分を一気に補給します。 |

| 質感 | ベタつきがあり、塗りすぎると革が柔らかくなりすぎる。 |

| 推奨用途 | オイルドレザー、ワークブーツなど、厚手でタフな革製品。 防水性を高めたい場合。 |

目的別・革用クリームの選び方

革製品のケアは、すべての製品に同じクリームを塗れば良いわけではありません。

大切なのは、あなたの革が「今、何を必要としているか」を見極めることです。

ここでは、最も一般的な5つのケアの目的別に、最適なクリームの種類と具体的なアプローチを解説します。

| あなたの目的 | 求める効果 | 最適なクリームタイプ | 代表的な成分 |

|---|---|---|---|

| ① 乾燥・ひび割れ予防 | 水分と柔軟性 | デリケートクリーム | 水、ヒアルロン酸、アロエベラ |

| ② 日常的な栄養補給 | バランスの取れた油分・水分 | 乳化性クリーム | シダーウッドオイル、ビーズワックス |

| ③ ツヤ出しを重視 | 表面の光沢 | 乳化性 またはワックス系 | カルナバロウ、蜜蝋(ビーズワックス) |

| ④ 防水性を高めたい | 撥水力と油分 | 油性クリーム または専用ワックス | ミンクオイル、ラノリン |

| ⑤ 汚れ落としと栄養補給を同時に | クリーニング効果 | ユニクリームなどの乳化性ローション | 弱アルカリ性の洗浄成分、水分 |

革用クリームを選ぶ際は、まずデリケートな革には必ず専用品を選びましょう。

その上で、革が乾燥していると感じたら水分補給に特化したデリケートクリームを優先し、日常的な汚れ落としと栄養補給には、バランスの取れた乳化性クリームを使用し、目的(防水やツヤ出し)に応じて他のアイテムを組み合わせるのが失敗しないポイントです。

革職人も実践!クリームの正しい塗り方

革製品にとってクリームケアは「保湿・栄養補給・保護膜づくり」の3つを同時に行う重要作業です。

間違った塗り方をすると シミ・色ムラ・ベタつき・乾燥ひび割れ の原因になるため、プロは以下の順番を徹底しています。

- STEP1完全に乾いた状態からスタート

革の表面だけでなく、縫い目や裏側まで完全に乾いていることを確認してから始めます。

- STEP2柔らかい布で少量(米粒2つ分)とる

指に清潔な綿布を巻き付け、クリームを米粒2つ分程度の少量取り、布にしっかりと揉み込んでから使用します。革に直接クリームを触れさせるのは厳禁です。

- STEP3薄く均一に伸ばす(厚塗りするとベタつきの原因)

小さな円を描くように、力を入れずに優しく、製品全体に薄い膜を作るイメージで手早く伸ばします。

- STEP410分ほど放置して浸透

塗り終わったら、直射日光の当たらない涼しい場所で静かに放置します。この間に、革がクリームの成分を「食べる」イメージです。

- STEP5馬毛ブラシで磨く(ツヤを出す)

力を入れず、ブラシの毛先で表面を撫でるように、手首のスナップを効かせながら素早く磨きます。

- STEP6乾いた布で拭き上げる

清潔な乾いた布(綿布など)を使い、製品全体を丁寧に乾拭きします。拭き取りが終わった後、触ってベタつきが全くない状態が理想です。

- STEP7防水スプレーで仕上げる

製品から20~30cmほど離し、屋外で全体にムラなく均一に吹き付けます。近すぎるとシミになるため注意が必要です。

- STEP8半日ほど休ませて完成

風通しの良い日陰で半日ほど静置し、完全に成分が定着するのを待ちます。これで、革は最高の状態に戻ります。

この手順は、ただクリームを塗るだけでなく、革の繊維に栄養を深く浸透させ、美しいツヤと耐久性を引き出すために必要無事です。

特に、洗浄後の乾燥した革には、この丁寧なプロセスが不可欠です。

【プロ厳選】革用クリームおすすめ5選

革用クリームを選ぶ際に信頼できて評価の高い「おすすめ5選」を紹介します。

それぞれ特徴や向いている用途も詳しく解説します。

| 製品名 | タイプ | 最適な用途 | |

|---|---|---|---|

| M.MOWBRAY デリケートクリーム | 高水分 | 乾燥対策、デリケートな革、ヌメ革、薄い色の革。 |

| Collonil (コロニル) 1909 シュプリームクリームデラックス | 乳化性/バランス型 | 日常の万能ケア、高級バッグ、靴、財布全般。 |

| SAPHIR Noir (サフィール ノワール) クレム 1925 | 油性寄り | 本格的なツヤ出し、コードバン、鏡面磨きの下地、靴。 |

| Collonil (コロニル) ユニクリーム | 洗浄効果 | 手垢や古い汚れの除去、洗浄後の初期保湿。 |

| SAPHIR (サフィール) レノベイティング カラー補修クリーム | 特殊色補修 | 色落ち補修、擦れて白くなった角やフチ。 |

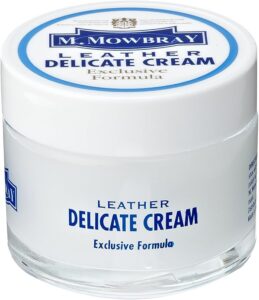

M.MOWBRAY デリケートクリーム

M.MOWBRAY デリケートクリームは、革の柔軟性回復と乾燥対策に特化した、水分主体のジェル状クリームです。

油分やワックス成分がごく少量に抑えられているため、塗布しても革の色が深く濃くなりにくく、特にヌメ革や薄い色のデリケートな革にも安心して使用できます。

高い浸透力で革の繊維の奥まで水分を届け、カサつきやひび割れを予防し、革本来のしっとりとした質感を保ちます。

ベタつきが一切なく、塗布後すぐにサラッとするため、洗浄後の初期保湿や、他の栄養クリームを塗る前の下地としても最適です。

Collonil (コロニル) 1909 シュプリームクリームデラックス

Collonil 1909 シュプリームクリームデラックスは、シダーウッドオイルをはじめとする上質な天然オイルを贅沢に配合した、革の栄養補給とツヤ出しに特化した最高級の乳化性クリームです。

水分、油分、ロウ成分が理想的なバランスで含まれているため、革の繊維に深く浸透して柔軟性を回復させると同時に、表面に上品で自然な光沢を与えます。

日常的な万能ケアとして特に推奨され、革本来の美しさを引き出し、深いエイジング(経年変化)をサポートしながら、軽度の防水効果も兼ね備えているため、大切な革製品を長く愛用したい方に最適な一本です。

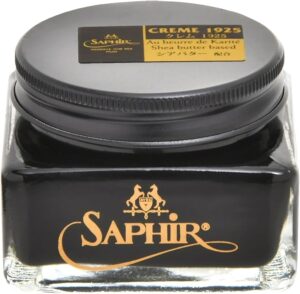

SAPHIR Noir (サフィール ノワール) クレム 1925

SAPHIR Noir クレム 1925は、靴磨き愛好家や革製品のプロから絶大な信頼を集める、フランス製の最高級乳化性クリームです。

主成分としてミツロウ(ビーズワックス)やカルナバワックスを豊富に含んでおり、革の内部にしっかりと栄養を与えつつ、表面に深みのある美しい光沢を生み出すことに特化しています。

特に、コードバンなどの緻密な革や、本格的なハイシャイン(鏡面磨き)の土台作りに最適で、その高い光沢維持力と保革能力は他の追随を許しません。

しかし、ワックス成分が多いため、塗りすぎると革が硬くなる可能性があるため、使用量には注意が必要です。

濃い色合いを出し、ワンランク上の仕上がりを求めるユーザーに強く推奨される逸品です。

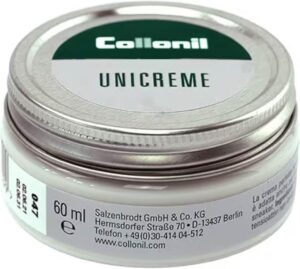

Collonil (コロニル) ユニクリーム

ollonil(コロニル)ユニクリームは、革製品のお手入れにおける「洗浄」と「保革」を両立させた乳化性のローションタイプのクリームです。

この製品の最大の特徴は、革の負担を抑えながら、ブラッシングだけでは落ちない手垢や古い油汚れ、蓄積したクリームのカスなどを優しく浮き上がらせて除去できる点にあります。

汚れ落としの成分と同時に、最低限の水分と油分を供給するため、洗浄後の革の急激な乾燥を防ぎます。

特に、革の毛穴をクリーンな状態に整えることで、その後に使用する栄養クリームの浸透率を大幅に向上させる「下地作り」として非常に優秀です。

初心者でも扱いやすいローションタイプであり、定期的な本格ケアの最初のステップとしてプロも推奨しています。

SAPHIR (サフィール) レノベイティング カラー補修クリーム

SAPHIR(サフィール)のレノベイティング カラー補修クリームは、日常使いで生じた革製品の擦れ傷や色落ちを補修するための特別な製品です。

このクリームは、濃度の高い顔料(色材)を含んでおり、擦れて白っぽくなってしまったフチや角、あるいは表面の小さな傷を、元の色で効果的に染め直すことができます。

一般的な栄養クリームとは異なり、革の奥に浸透するのではなく、表面に塗膜を作って色を乗せることで、ダメージを目立たなくする即効性があります。

補色後は、完全に定着させるために乾拭きと防水スプレーによるコーティングが必要ですが、自宅で簡単に色補修ができるため、大切な革製品の美観を維持するのに非常に役立ちます。

お手入れ頻度と長持ちのコツ

革製品のケアは、大きく分けて「日常ケア(ブラッシング)」と「本格ケア(クリーム)」の2種類があります。

お手入れ頻度の目安

革は「触る・使う・外に出る」ほど乾燥し、皮脂や汚れも付着します。

使い方により頻度が変わるため、下記を基準にすると確実です。

| ケア内容 | 頻度 |

|---|---|

| 乾拭き(ホコリ・皮脂落とし) | 毎日 or 2〜3日に1回 |

| ブラッシング(馬毛) | 週1 |

| デリケートクリーム保湿 | 3〜4週間に1回 |

| 乳化クリーム(補色・保護) | 2〜3か月に1回 |

| 防水スプレー | 月1(雨天使用が多い人は2週に1回) |

革製品を長持ちさせる秘訣は、「使ったら使う分だけケアをする」というシンプルながら継続的な習慣にあります。

過剰な手入れは逆効果になることもあるため、製品の種類や使用頻度に応じた適切なサイクルを見極めることが重要です。

革製品を長持ちさせるコツ

お手入れの頻度を守るだけでなく、日々の意識と工夫が革の寿命を大きく左右します。

革製品を長く愛用するためには、毎日の軽い拭き取りで汚れを残さないことが第一歩です。

さらに月に一度の保湿ケアで失われた油分と水分を補い、革をしなやかに保つことが大切。

万が一濡れた場合はこすらずに水分を押さえ、日陰でじっくり自然乾燥させることでトラブルを防げます。

保管時は風通しのよい場所で湿気を避け、不織布袋や除湿剤を使うとカビ予防に効果的。

クリームも防水スプレーも“薄く・少なく・定期的に”を心がけることで、革は美しく育ち、長く使い続けられる状態になります。

“丸洗い”はプロに任せた方が安全:素人判断が招く不可逆なダメージ

これまで「革製品に水は大敵」な理由を解説してきましたが、革製品を「水に浸す丸洗い」は、洋服を洗濯するのとは根本的にリスクが異なります。

水に弱い天然素材である革は、誤った方法で丸洗いすると、二度と元の状態に戻せない不可逆的なダメージを負う可能性が非常に高いため、プロの専門業者に任せるのが鉄則です。

専門のクリーニング業者が行う丸洗い(ウェットクリーニング)は、一般家庭で行うものとは全く異なり、革の性質を知り尽くした特殊な技術です。

| プロの技術 | 自宅との違い |

|---|---|

| ① 特殊な加脂洗浄 | 洗浄液に革専用の加脂剤を混ぜて使用します。 汚れを落とすと同時に、流出した油分を繊維内に再注入するため、洗い上がりも柔軟性が保たれます。 |

| ② PH(ペーハー)管理 | 革の繊維はPH値に非常に敏感です。 プロは革に最適な中性の専用洗剤を使用し、革への負担を最小限に抑えます。 |

| ③ 乾燥と整形 | 専用の乾燥室で低温・低湿の環境を厳密に管理し、時間をかけてゆっくり乾燥させます。 同時に型崩れを防ぐための整形作業も行われます。 |

| ④ 仕上げの再加工 | 洗浄後に失われたツヤ、撥水性、色を、再加脂や再染色、コーティングによって回復させます。 |

丸洗いは、日常のクリームケアでは対応できない以下のような深刻な汚れに対応するために利用します。

深刻なダメージを負った革製品は、自分で何とかしようとせず、すぐに専門業者に相談することが、製品を救うための最善策です。

まとめ|革は“洗って育てる”素材

革製品を長く愛用するためには、「洗う(汚れを落とす)→お手入れ(保湿・保護)」という流れがとても重要です。

革は生き物の皮からできているため、放置すると乾燥してひび割れたり、汚れが蓄積して劣化してしまいます。

この記事では、初心者でも失敗せずにできる「革製品を洗う方法」と「お手入れの正しい手順」を、専門知識ゼロからでも理解できるように、例え話や補足を交えて詳しく解説しました。

革製品は丁寧に扱えば10年以上使える“育てる素材”です。

「洗って清潔にする」「クリームで栄養を与える」この2つを習慣にすれば、革本来のツヤや柔らかさが蘇り、あなたの持ち物はより魅力的に育っていきます。